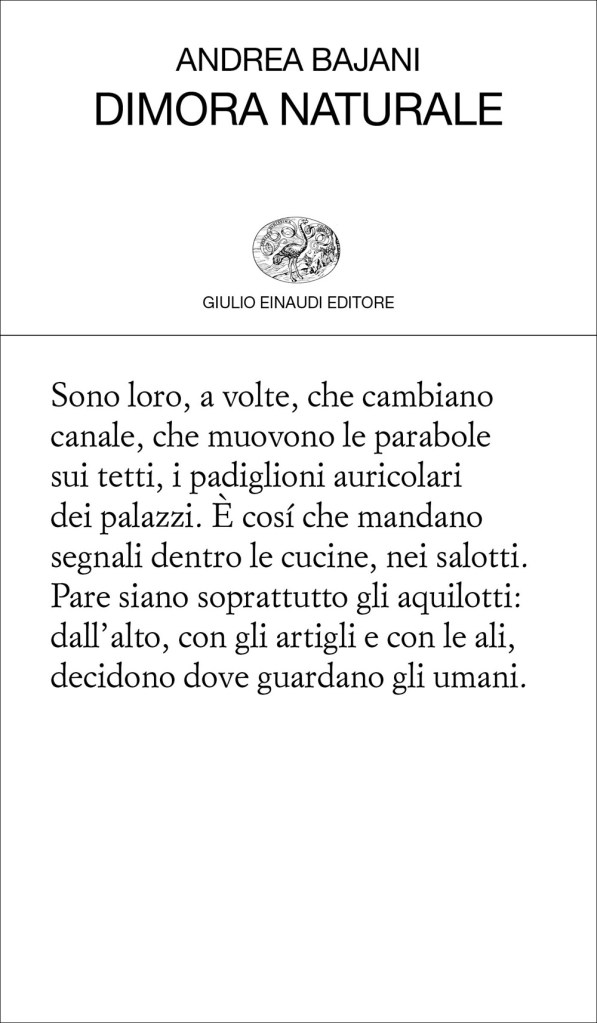

“Nella paura cosmica di Gina, cane dalle zampe troppo lunghe e le orecchie enormi, c’è lo sgomento della vita di fronte alla propria nullità. È questo che ci affratella agli animali: il sentimento ineludibile, spaventoso, della nostra imperfezione.

[…] come i cani di D’Annunzio nella poesia che apre il romanzo e ne è il filo rosso, gli esseri umani sono «stupidi e impudichi», e al pari del vecchio poeta capiscono infine di non essere nulla.[…]”

In queste poche righe estrapolate dalla presentazione al romanzo nel Catalogo Einaudi in sintesi la chiave di lettura di questo che solo romanzo non è. Scritto nel 2003 è stato rieditato ora ancora da Einaudi con l’interessante introduzione di Sandro Veronesi.

E Nicola H. Cosentino nel suo articolo sul Corriere (18 luglio 2021) scrive nel sottotitolo:

[…]si tratta di un romanzo-non romanzo, un girovagare tra realtà e letteratura. La morale: si deve incarnare l’amore che si prova”

E poi nel testo

“Perché I cani del nulla (sottotitolo: Una storia vera) è un romanzo, come gli altri di Trevi, sulla letteratura; un’opera che si sbarazza presto delle proprie premesse, della propria primaria ispirazione, del profilarsi di una trama, per farsi guidare, compilare e poi concludere da altri libri e altre voci, e cioè da quel che avviene fuori e dentro l’autore: conversazioni con la moglie, scodinzolii, letture, passeggiate. […]

E capiamo ancora meglio leggendo il ricordo che l’Autore stesso dedica sul Corriere (23 agosto 2021) all’amico carissimo recentemente scomparso, Libero De Renzo, colui che materialmente gli aveva regalato la piccola Gina, prelevata in un canile.

Indirettamente fu anche l’ispiratore del libro:

Picchio (ndr nomignolo con cui l’amico veniva chiamato) era convinto che la presenza di quell’animale nella mia vita avrebbe avuto conseguenze artistiche capitali nella mia carriera di scrittore. Mi incitava a prendere appunti, a redigere una cronaca delle difficili giornate di Gina. E aveva ragione: […] mi ero reso conto che Gina era non tanto l’emblema, ma l’incarnazione vivente e scodinzolante di quello che andavo cercando, e non avevo ancora trovato, con la scrittura.

E così gli appunti, realmente presi seguendone il consiglio, verranno trasformati in un testo.

E conclude:

Picchio e Gina mi hanno insegnato tantissimo, e soprattutto mi hanno insegnato ad imparare, che è la scienza più difficile a prescindere dal suo contenuto apparente e momentaneo.

Un’affermazione importante che fa riflettere a fondo, soprattutto in questo nostro tempo come sottolinea Veronesi:

Chiunque riesca a continuare a imparare anche da adulto, chiunque mantenga la mentalità dell’allievo anche quando non va più a scuola risulta un sapiente, un iniziato. Ed è proprio ciò che viene da pensare di Emanuele Trevi, leggendo questo bellissimo libro, pervaso com’è in ogni pagina dallo strenuo, solitario, e dunque eroico sforzo di capire le cose che l’autore ha sotto gli occhi tutto il giorno, laddove lo schema sociale cui appartiene gli chiede solamente di accumularle e amministrarle.

Un messaggio che è un richiamo forte a mantenere accesa la curiosità e interrogando e leggendo le cose che ci circondano senza essere solo “pastori” accudenti, come sottolinea Trevi, delle proprie cose.

Brevi note biografiche ( da Einaudi Autori)

Emanuele Trevi è nato a Roma nel 1964. Tra le sue opere: Senza verso. Un’estate a Roma (Laterza 2004), Il libro della gioia perpetua (Rizzoli, 2010), Qualcosa di scritto (Ponte alle Grazie 2012), Sogni e favole (Ponte alle Grazie 2019), Due vite (Neri Pozza 2020). Per Einaudi ha pubblicato I cani del nulla (2003 e, in una nuova edizione, 2021) e Il popolo di legno (Einaudi 2015). Sempre per Einaudi, è fra gli autori di Figuracce. Collabora con «Il Corriere della Sera».

Dello stesso autore vincitore del Premio Strega 2021